どうも、もやしです!

今回は、家を美しく見せる方法です。

皆様は美しい建物とはどんなものを想像しますでしょうか?

ここで私の美しく見える建築物を2つほど紹介します。

フランクロイドライド「落水荘」

ご存知かと思いますが、自然と一体となったデザイン、スラブを持ち出すことで建築的構造を無視したかのような有機的な建物として有名ですよね。

ミースファンデルローエ「ファンズワース邸」

これもご存じだとは思いますが、屋根スラブが8本の柱だけで支えられた、軽量化感が半端ない建物です。この建物をパクってしまう建築家がいるほど素晴らしい建築物です。

お気づきの方もいらっしゃると思うのですが、2つに共通に言えることがあります。それは建物の高さに対して横幅が長いということです。

これは有名建築としてあげられるものの多くに共通して言えることだと感じます。

高さに対して横長にすることで美しくなるという理論は住宅でもいえることです。

それではここから建物を美しく魅せる方法について書いていきたいと思います。

床と地盤面を近づける

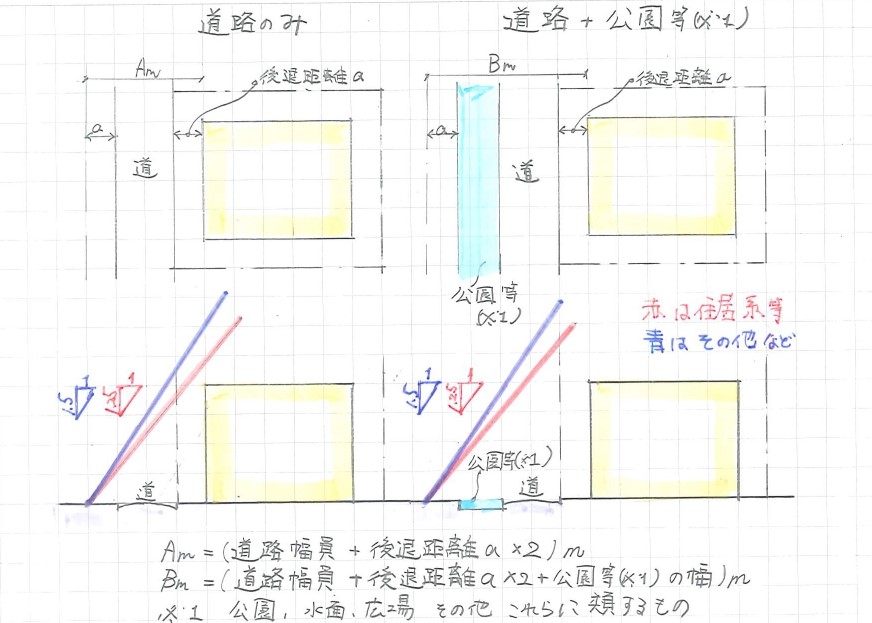

高さを低くするにしてもまず基礎の立ち上がり高さを下げるのにも限界があります。品質上で言うと400㎜は立ち上げたいので、基礎の周りを工夫して低く見せる工夫が大切です。

上は通常納まりの基礎です。外部から見て基礎がそのまま400㎜も立ち上がっていると建物を高く見せてしまいます。

上の図のように、外部を土間コンクリートで上げれば建物を多少低く見せることができます。

上の図のように土間コンクリートではなくても砂利を敷いたり、植栽をしたりしても建物を低く見せることが可能です。

前面道路正面の軒は低く

特にエントランス前の軒は、低く設定するのが基本です。

歴史上の茶室の入り口は躙り口という手法で屈んで入室するように、人が建物に入る場所は、頭上が低い方が良いという心理的要素も関係しています(持論)。

赤の→部分で示しますが、この部分の高さは可能な範囲内で低くします。

エントランス前は何段か階段がありますから、一番下の段から見たときの建物の高さを感じさせないよう軒を低くするという工夫が必要です。

水平ラインを意識する

人は心理的に垂直よりも水平ラインに対してとても敏感で、水平ラインだけでもそろっていれば美しく見える場合もあります。

例えば、バルコニーの持ち出し部分と吹き降ろし部分が立面的に隣接している場合、吹き降ろしの軒のラインと持ち出し部分の下端を揃えるよう、バルコニーをふかすとよいでしょう。

よくあるウッドデッキ。

左の場合、矢印の部分が短いので、外部から束の部分が見えてしまうという問題に加え、束の縦のラインが強調されすぎてきれいに見えません。

一方、右の図のようにすれば、外部から下部を見せるこのもなくデッキの横のラインを強調できるので、美しく見えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

家には品質面、構造面など重要な部分は多いですがやはり美観性も大切なもののひとつです。

図面を作成するうえで、平面図上でプランニングする方が多いので、どうしても立体的なプランニングは2の次となってしまうと思います。

建物を低く見せるための工夫は、最初の計画段階から立体的に見なけらば気づかないことも多くあると思いますので、平面計画と一緒に並行して行うように心がけるとよい思います。

少しでも皆様のアイデアの引き出しが増えることを願ってます!

ご精読ありがとうございました。